Il

sonetto XII delle Rime di

Guido Cavalcanti è la cronaca di un'atroce esperienza in

limine mortis: visitando la

mente del poeta, la donna (o meglio: la sua immagine) vi semina un

tale disordine che egli maledice

la vista e invoca – troppo tardi – la cecità. Nelle due terzine

Amore, eccezionalmente chiamato in causa nelle vesti di dio pietoso,

cede il posto a Morte, che esibisce il cuore del poeta come

un macabro trofeo.

Paura,

tormenti, crudeltà, dolore, pianto e

pena: nessuno, oggi,

racconterebbe l'amore con queste parole.sabato 15 giugno 2013

venerdì 8 febbraio 2013

Le carte perdute di Solone

Heard melodies are sweet, but those unheard

are

sweeter.

- J. KEATS, Ode on a Grecian Urn

- J. KEATS, Ode on a Grecian Urn

Per la sua portata storica e per la ricca

messe di leggende che ha alimentato, la figura di Solone resta senza

eguali nell'età arcaica. Vissuto a cavallo tra il VII e il VI

secolo a.C., Solone è ricordato soprattutto come statista e

legislatore: nel 594 fu eletto arconte con il beneplacito dell'intera

popolazione ateniese e si prodigò nel tentativo di pacificare le

contese cittadine e di alleviare le sperequazioni sociali. Ma egli è

anche un gigante della poesia elegiaca del VI secolo, e i suoi pochi

frammenti sono sufficienti a illuminarne la grandezza.

Solone è un simbolo vivente della

Grecia arcaica: nella sua pratica di vita le due anime della

Grecità, quella politica e quella poetica, si compenetrano in

un'unità feconda e irripetibile. Quale delle due anime prevalga

in lui è impossibile da dire. Sarebbe quanto mai limitante

considerare Solone come un legislatore che traduce in versi la

propria concezione politica o come un poeta che ascende al potere

(l'etichetta che più gli si attaglia è, semmai, quella del

sapiente). Il margine di saldatura tra le due esperienze andrà

individuato in una straordinaria sensibilità umana, che le fonti gli

attribuiscono unanimemente (perché un'azione di governo degna di

rispetto muove dalla considerazione delle esigenze della

collettività), e soprattutto in una severa religiosità, unica

misura dell'intera sua opera.

sabato 13 ottobre 2012

La via del canto

di

lor canti i deserti, e l'armonia

vince

di mille secoli il silenzio.

Il

componimento che suggella il secondo libro dei Carmina di

Orazio, dedicato all'amico e protettore Mecenate, è il racconto di

una metamorfosi prodigiosa: il poeta si trasfigura in cigno,

preparandosi a un volo eterno che lo condurrà lontano dalla morte.

Traversando l'etere, vedrà gli abitanti del mondo conosciuto, dal

Bosforo all'Africa, dalle pianure leggendarie degli Iperborei alla

Colchide, dalla Dacia alle province di Iberia e Gallia. Nulla può la

morte contro la potenza del canto. Se la gloria poetica è un

possesso per sempre, il giorno dei funerali è giorno di giubilo.

giovedì 11 ottobre 2012

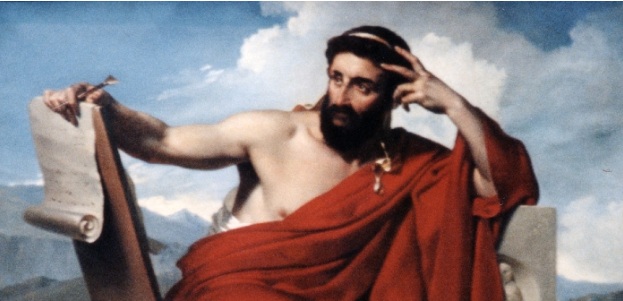

FANVM APOLLINIS

Putre

senescebat deserto in litore fanum...

- G. PASCOLI, Fanum Apollinis

|

… clari

florebat lumine solis vividus...

|

Così Pascoli volle immaginare il declino

del paganesimo: gli dei, disertati i templi, vagano nel vento come

anime in pena; i ruscelli rimpiangono le ninfe; i Lari, spiriti

protettori del focolare, abbandonano borghi e crocicchi. Chi è

rimasto fedele all'antica religione vive nella penombra dei ricordi:

è il caso del sacerdote Actius, che nel suo tempio diroccato parla

ancora a una statua di Apollo adolescente.

Quando il prete cristiano Heron visita il

tempio per riconsacrarlo nel nome del vero Dio e i due sacerdoti

(l'uno pagano, l'altro cristiano) si scoprono compagni di scuola,

Actius supplica l'amico di risparmiare la statua e leva una preghiera

ad Apollo, sole di vita «che nasconde e svela il giorno, che nasce

sempre uguale e sempre diverso, che regna su tutto», «quello per

cui cantano le fresche fonti e i fiumi col loro mormorìo e il mare

col moto delle onde». Ma la la folla irrompe nel tempio, fa a pezzi statua e la getta in mare. «Le acque lo inghiottono e si richiudono, calme.» Mentre il vento risospinge gli dei

esiliati e i cristiani cantano un inno al loro Signore («tu diem qui restituis de nocte novum, tu, dux bone, Christe»), Actius sale su uno scoglio e contempla il tramonto del

sole. L'ultimo tramonto del dio che guida il carro.

Adesso il tempio non ha più un padrone: si regge in piedi a stento, come un relitto nelle tenebre; et tacitum lapsu percurrunt sidera caelum.

Adesso il tempio non ha più un padrone: si regge in piedi a stento, come un relitto nelle tenebre; et tacitum lapsu percurrunt sidera caelum.

Una lettura ideologica falsificherebbe il

significato del poemetto: al centro non è il conflitto tra

paganesimo e cristianesimo, ma la fede incorrotta di Actius, fatta di

memorie personali e di puro sentimento; è la storia esemplare d'un

pover'uomo inna-

morato della luce e della bellezza.

morato della luce e della bellezza.

Iscriviti a:

Post (Atom)